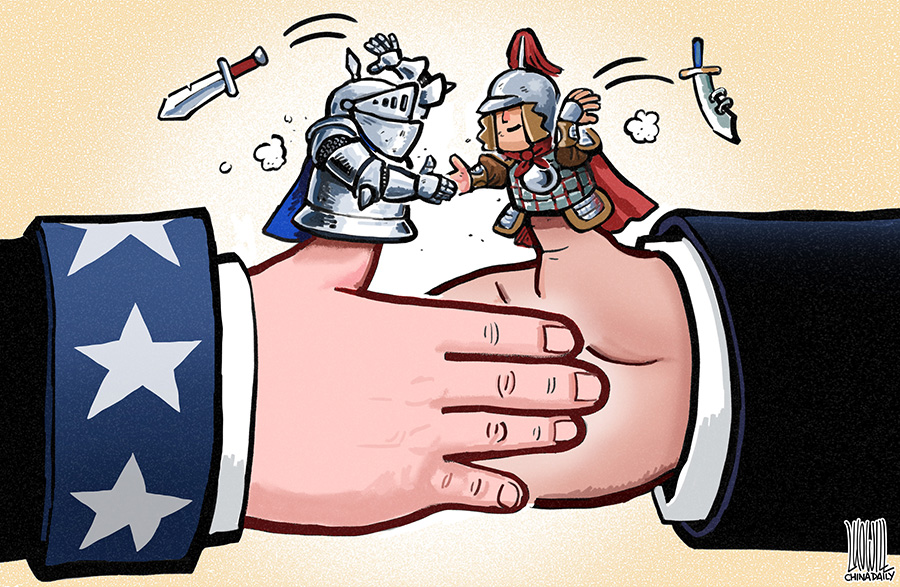

美国知名经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯2月19日在《中国日报》撰文称,长期以来,美国没有正确评估自身实力和全球经济趋势。如今,美国新一届政府应当认清局势,改善对华关系。

美国错估自身实力和全球经济趋势

文章指出,我们正处在一个经济融合的时代,发展中国家通过落实有效政策实现快速增长,不断缩小同发达国家的经济差距。中国是这一潮流的全球引领者。根据各项科技指标,中国在总体科技产出和多个前沿技术领域大大缩小了同欧美的差距。

自19世纪初以来,美国形成了文化、经济和科技领域的优越感,这同一些非凡成就密切相关。美国在1890年左右成为世界最大经济体,并陆续在工业生产和多个科技领域取得重大突破。比如,美国在1947年发明晶体管,在1969年成功登陆月球,在1971年制成微处理器,在20世纪六七十年代推动早期的互联网发展,并在近几年促进人工智能发展。

不过,美国并不是凭借一己之力取得这些成就的。事实上,世界其他地区实现了许多突破,美国多项创新成果的进一步完善正是建立在这些成就之上。尽管如此,傲慢已经成为美国外交政策中根深蒂固的一部分,由此导致许多外交失误和失败。

第二次世界大战结束后,美国政坛似乎认为争夺全球权力的唯一潜在对手是苏联。他们相信,凭借科学、技术、经济和金融领域的优势地位,美国终将打败苏联。1991年苏联解体后,美国以为将永久占据全球主导地位。

美国政界人士没有意识到经济融合是大势所趋。20世纪60年代,日本等东亚国家和地区实现了经济腾飞。70年代末开始,中国迎来了史无前例的经济增速。90年代,印度和东南亚国家的经济快速增长。

2010年前后,美国政坛开始将中国经济崛起视为对自身全球主导地位的威胁。2014年以来,美国重启冷战时期的“遏制战略”,千方百计阻碍中国发展。美国采取了多种打压手段,包括对中国设置更多贸易壁垒,限制技术流向中国,强化在东海、南海和印度洋的军事存在。

美国上一届政府为维护霸权一错再错

文章进一步表示,美国前总统拜登重复着上世纪90年代的论调,强调美国在世界各地扮演着不可或缺的角色。拜登政府为维护美国的主导地位一意孤行,由此酿成了乌克兰危机。归根结底,美国推动北约东扩意在形成针对俄罗斯的黑海包围圈。同样的,美国强化在东亚地区的军事存在也是为了实施围堵战略。

尽管克里姆林宫划出红线,反对乌克兰和格鲁吉亚加入北约,白宫却视而不见,由此引发冲突。拜登政府错误地认为,美国的经济制裁、金融实力和北约的武器装备足以快速压垮俄罗斯。当然,这种天真的想法已经被证明大错特错。

美国在台湾问题上故技重施,不顾中国政府的强烈反对,持续对台军售。美国自认为可以无视其他国家的底线,其傲慢自大暴露无遗。

美国现任总统特朗普比前任总统拜登更现实,也将更加谨慎地看待中国的实力。特朗普政府在俄罗斯问题上秉持现实主义理念,试图通过阻止北约东扩来结束乌克兰危机。他正确评估俄罗斯的实力,明白拜登政府高估了自身实力,以小博大不切实际。同样的,特朗普政府或将避免因台湾问题加剧中美对抗。

美国新一届政府应当更加务实

文章分析称,美国政府似乎相信,通过限制技术流向中国,就可以保持科技领域的领先地位。然而,DeepSeek的崛起已经证明这条路行不通。中国的科技行业正在蓬勃发展,美国根本无法阻止这一趋势,更何况也没有理由这样做。

美国政府高估了本国市场对中国出口商的重要性,错误地认为可以通过加征关税和其他贸易壁垒威胁中国。美国市场对于其邻国加拿大、墨西哥等国而言非常重要,但是对包括中国在内的大多数国家来说并非如此。

多年来,中国出口商在美国市场备受打压,中国的出口增长已经不再依赖美方市场。美国的贸易壁垒对中国经济增长产生的影响并不大,中国已经在新兴经济体中开辟出口市场。美国施加的金融手段和制裁也徒劳无益。美元在国际贸易和金融中的地位正在下降,若华盛顿继续将美元武器化,将对美元的全球地位造成更大冲击。

文章最后强调,尽管美国仍将中国视为威胁,并高估了自身的经济、科技实力以及影响力,但即便它在贸易、金融和科技领域变本加厉地推行保护主义,中美关系也有望在未来几年得到改善。从长远来看,这种保护主义对美国利益的损害将远远超过对中国、俄罗斯和其他经济体的伤害,不过这种经贸冲突可能不会发展成为公开的军事对抗。

(英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目)

(编辑:严玉洁 王辉 周凤梅 朱萍)