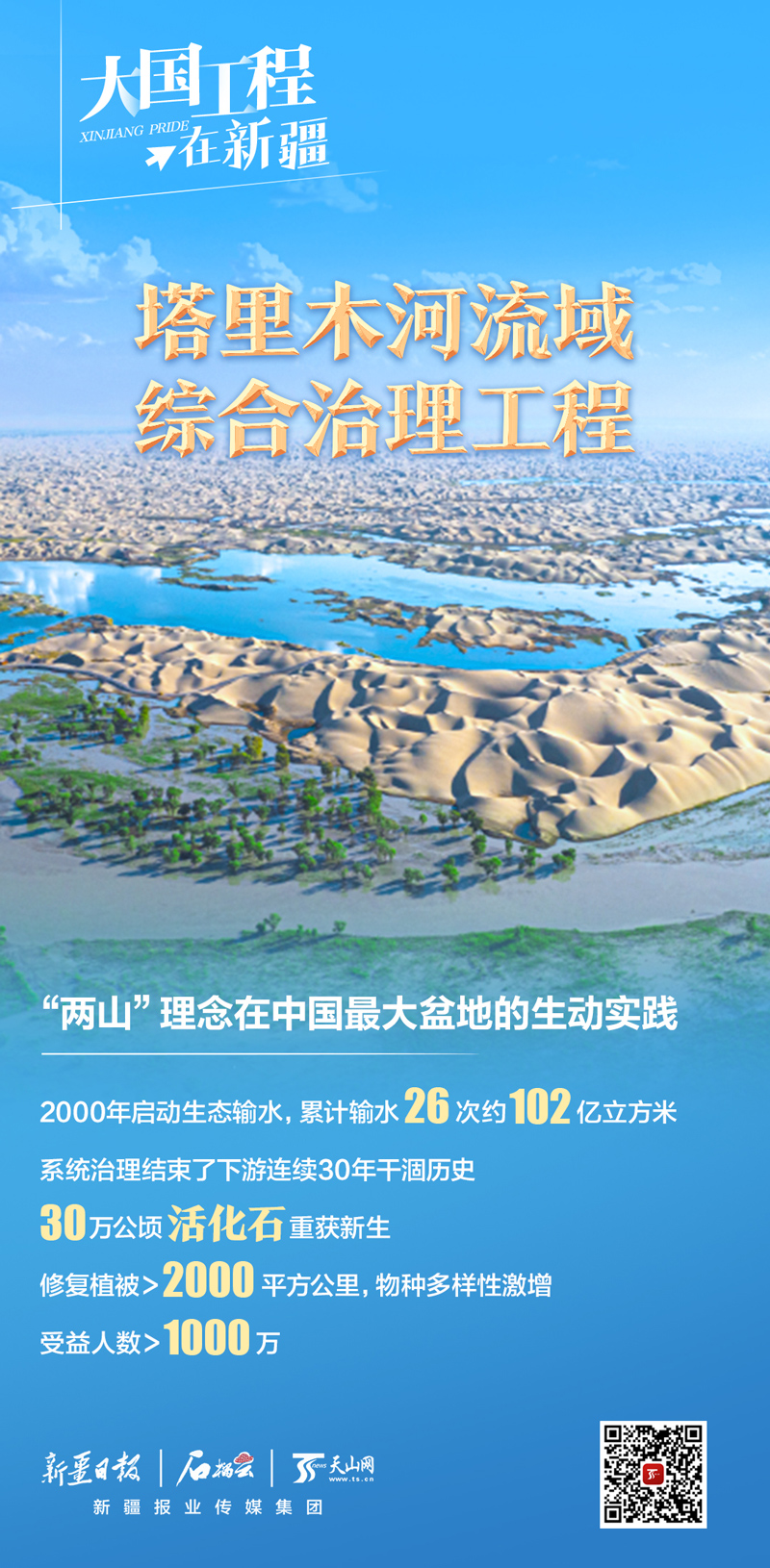

“七下八上”汛期至,塔里木河迎来了它第26次生态输水。

这条狂野的沙漠之河,此刻正沿着人工渠道,奔向干渴的胡杨林。水流所经之处,湖泊星罗棋布,鸭鹭纷飞,黄羊疾驰,驼群缓行……

荒凉大漠,生命涌动。每片绿洲都在诉说顽强,每棵胡杨都是坚韧的化身。塔里木河以水为墨,在沙海书写生命诗篇。

在第三个全国生态日到来之际,回望二十余载治理路——绿水青山的故事,在此回响。

“生命之河”为何会濒临枯竭?

塔里木河全长2486公里,是中国最长内陆河,年均径流量近400亿立方米(含支流),该河由叶尔羌河、和田河、阿克苏河等144条支流组成,干流自身不产流,完全依赖冰川融水和支流补给,最终消失于台特玛湖或罗布泊干涸区。

流域面积102万平方公里,滋养着世界最大胡杨林带(面积约1500万亩),被誉为“沙漠生命走廊”。作为南疆重要的生命线,径流区内分布着1200多万人口,灌溉土地面积4500多万亩。

受人类活动和气候变化影响,从20世纪50年代,随着塔里木河上游人口增加和大面积垦荒,下游来水量逐年减少。到70年代,塔河下游约400公里河段断流,尾闾台特玛湖干涸。湖水的消失带来了生态灾难。河道两岸的红柳、梭梭、胡杨相继枯死,原本被绿色屏障隔离的塔克拉玛干沙漠和库姆塔格沙漠开始步步紧逼,形成“握手”之势。黄沙漫天咆哮,生存环境极度恶化,个别村落几近整体搬迁。

“50年代防洪,60年代漫灌,70年代节水,80年代抗旱,90年代断流,21世纪咋办?”老百姓编的这个顺口溜,就是塔里木河下游绿色走廊多年来环境恶化的真实写照。

生态环境裂变,塔河治理势在必行。

科学治水如何重塑塔河命运?

20世纪90年代,塔里木河下游的长期断流引起国家和自治区高度重视,国家投入107亿元实施塔里木河流域综合治理工程,着力恢复塔里木河下游生态。

○ 1976年→ 中国科学院考察队发布报告,首次揭示塔里木河因过度开发导致的胡杨林锐减、草地退化及土地沙漠化问题。

○ 1993-1996年→ 中科院启动专项研究,攻克干旱区生态恢复关键技术,为综合治理奠定科学基础。

○ 2001年→ 国务院批复《塔里木河流域近期综合治理规划》,治理工程全面提速。

○ 2012年→ “治理项目”竣工,年节水27亿立方米,恢复植被2285平方公里,下游生态恶化趋势得到有效遏制。

……

几十年来,从科学考察到系统治理,再到生态输水,塔里木河流域生态治理的秘诀到底是什么?

塔里木河流域跨越新疆5个地州数十个县市,利益主体多元。2011年,为破解“多头治水”的困局,自治区成立塔里木河流域管理局,统一调度和管理水资源,为全面实施流域水资源合理配置、高效利用打下了坚实基础。

→ 生态输水

2025年8月5日,塔里木河启动了第26次生态输水的第二阶段工程。从2000年首次实施生态输水以来,大西海子水库累计下泄生态水约102亿立方米。

塔里木河流域采用“三年一轮灌”的科学补水方式,每年将中上游洪水作为生态水输送给两岸胡杨林,滋养沿岸绿洲。这种轮灌模式具有多重效益:一方面确保流域不同区域的胡杨林都能得到有效灌溉,另一方面顺应胡杨耐旱特性,给予树木自然恢复生长的周期。同时,实现水资源优化配置,避免浪费。

通过持续引洪灌溉,塔里木河流域生态显著改善,物种多样性不断丰富,胡杨林焕发出了新的生机。

→ 河道治理

因为多年淤积,河道被大量泥沙堵塞,水流不通畅,对生态输水效果影响很大。为提升生态输水效率,减少水土流失,加固塔河两岸,塔里木河流域实施了系统的河道治理工程。

同时,为扩大灌溉范围,当地林草部门采取科学措施:沿引洪渠开挖多级人工支渠,形成网状水系,确保水流覆盖胡杨林纵深区域。

→ 节水灌溉

为平衡农业用水与生态需求,塔里木河流域采取多项节水措施:

首先,建立全流域水资源动态监控系统,实现取水、用水、耗水、排水全过程管理。

其次,全面推广滴灌、喷灌等高效灌溉技术,淘汰高耗水作物,发展耐旱特色农业。

这一转变使塔里木河流域用水效率显著提升,为生态恢复提供了坚实保障。

→ 生态移民

为了恢复塔里木河流域的生态环境,塔里木河流域进行了整体搬迁与生态移民的策略。

2002年,轮台县草湖乡400多户农牧民搬迁至新址,腾退1万余亩耕地全部用于生态造林。这一举措不仅缓解了水资源压力,还促进了生态修复。

2017年,草湖乡贫困人口全部实现脱贫;2021年,全乡农牧民年人均收入达1.5万余元。该工程实现了生态保护与民生改善的双赢。

绿色答卷带来了哪些深刻改变?

20多年生态输水和系统治理,为塔里木河流域带来了什么?

塔里木河流域分布着世界上面积最大、存活最好的“第三纪活化石”——天然胡杨林区。林区面积30万公顷,占我国胡杨林面积90%以上。自2016年开始,新疆政府在塔里木河全流域组织实施胡杨林保护区生态补水,带来显著生态改善:下游地下水水位抬升7米左右;河道周边植物物种由17种增加到46种,鸟类数量增长达115%;胡杨林幼龄树苗占比超80%,种群恢复自然更新能力;灰鹤、水鸟、马鹿等野生动物重现中游流域。

新疆尉犁县罗布人村寨原本是一片沙漠,因塔里木河滋养,胡杨、红柳等植物在此生长扎根,形成一片绿洲。

滔滔河水、漫漫大漠、棵棵胡杨,成为罗布人村寨旅游景区的亮点元素。同时,景区的开发、发展,为当地村民提供了就业机会,也提供了很多创业的机遇。

……

从断流到复流,再到生态环境大幅改善,这场持续几十年的生态保卫战,通过系统治理、科技创新和制度突破,让古老的塔里木河重新绽放生态活力,为全球干旱区治理提供了鲜活样板。

延伸内容:

新疆重大生态工程项目

新疆最大的水利工程——阿尔塔什水利枢纽工程

位于莎车县和阿克陶县,通过科学调度提高叶尔羌河下游的防洪标准,解决南疆四地州的用电难问题,同时向塔里木河生态供水,改善流域生态环境。

北方防沙带生态保护和修复重大工程

包括新疆两大生态工程,旨在通过重大工程的实施,提高北方地区生态系统功能和稳定性,全面构建北方防沙带空间保护格局。

天山和阿尔泰山森林草原保护工程

包括天山森林草原保护综合治理、阿尔泰山生态保护综合治理、伊犁河谷生态综合治理等项目,开展水源涵养林建设,退化防护林修复和退化草原修复等。

监制:刘旭平

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹

编辑:赵静

视频剪辑:卡那提·胡尔马尼亚

海报设计:海若微

素材来源:新华网、人民网、经济日报、天山网-新疆日报

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:新疆维吾尔自治区党委网信办