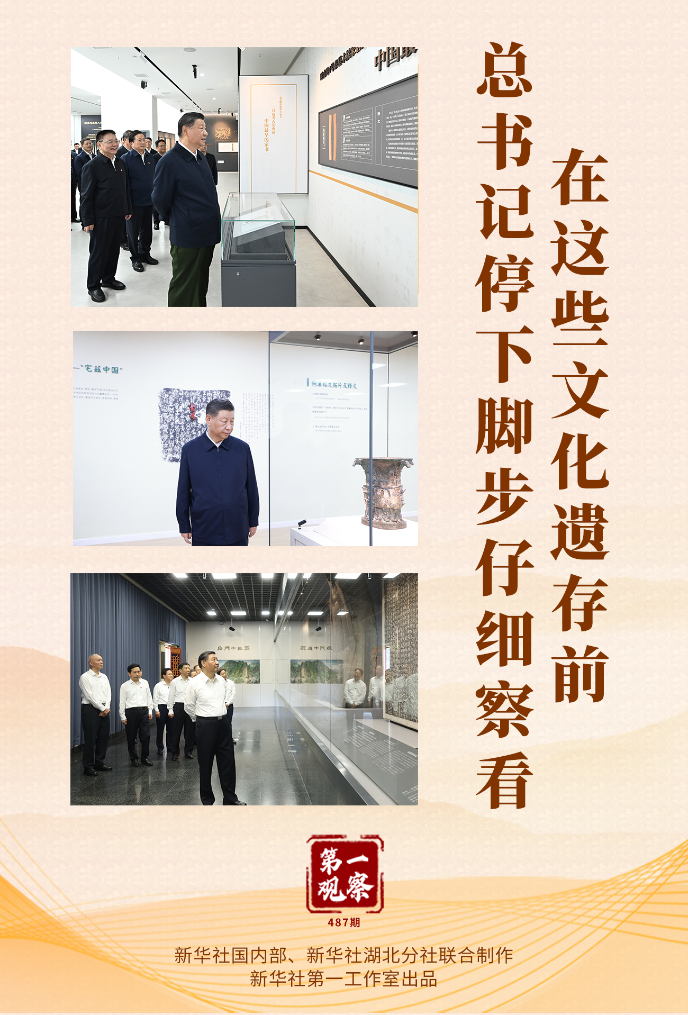

4日下午至5日上午,习近平总书记先后在湖北省孝感市、咸宁市考察。在孝感市,习近平总书记考察了云梦县博物馆,了解当地加强文物保护研究利用等情况。

新华社记者的镜头定格了这样的瞬间:展厅里,习近平总书记在当地出土的秦汉简牍前驻足,仔细察看。

新华社记者 谢环驰 摄

简牍是纸张发明前中华民族重要的书写载体。方寸之间、一览千年,以史为鉴、启迪后人。

文物,是中华文明的载体。透过它们,文明源头有迹可循,历史面貌清晰可见。

当时间卷轴展开,习近平总书记一次次在文物前驻足、凝视,深邃眼光连接起历史、现在和未来。

新华社记者 王晔 摄

2024年9月10日,陕西宝鸡青铜器博物院,镇院之宝何尊前,总书记久久凝思。

何尊制造于西周早期,距今三千多年,内底铭文中“宅兹中国”四个字,是迄今为止“中国”一词的最早记载。

器以藏礼,字以弘文。当代中国是历史中国的延续和发展。伴随着“中国”二字的形态演变,中华文明时空延展、根脉不绝。

今日之中国,不仅是一个地理概念的标注,更是一个绵延不断、辉光日新的文化生命体。

新华社记者 鞠鹏 摄

2023年7月29日,陕西汉中市博物馆,总书记细细品读馆藏的“石门十三品”。

这十三块大型摩崖石刻,又称“汉魏十三品”,不仅是研究褒斜古栈道和汉中水利建设的珍贵史料,也是研究汉魏书法的实物标本,最早一块距今约两千年。

汉字,汉风,汉韵。横平竖直,顶天立地,彰显中华文明的独特风采。

“中国的汉文字非常了不起,中华民族的形成和发展离不开汉文字的维系。”总书记从文字中看到文化、文明的深沉力量。

新华社记者 王晔 摄

2021年5月12日,在河南南阳医圣祠,习近平总书记停下脚步,细细观看一尊汉代针灸陶人。

中医药学是“中华民族的伟大创造和中国古代科学的瑰宝”,文物承载前人刻苦治学、济世救民的情怀与智慧。

汲古润今,继往开来,对历史最好的继承就是创造新的历史。总书记鼓励大家:“推动中西医药相互补充、协调发展,为人民群众提供更加优质的健康服务。”

新华社记者 鞠鹏 摄

2019年8月19日,习近平总书记来到敦煌研究院,察看珍藏文物和学术成果展示。

眼前,一千多年前的唐代文献,书艺纯熟,章法严谨,丰润流畅。

敦煌经卷,承载着厚重的民族情感。

听到莫高窟数百年来几经劫掠破坏,新中国成立后不仅得到妥善保护,而且敦煌文化日益发扬光大、远播海外,总书记感叹,国家强盛才能文化繁荣。

青铜、简牍、石刻、陶器、卷轴……

习近平总书记一次次深情凝视,回溯中华民族五千多年文明长河。

时光流转、由古而今,形式变换、文脉不息。

能看到多远的过去,就能看到多远的未来。

策划:惠小勇、张晓松、鞠鹏

主笔:张研、喻珮

视觉:金小茜、孙鹏程

新华社国内部、湖北分社联合制作

新华社第一工作室出品