又到一年高考时。无论你吐槽或是歌颂,它依然是、也将继续是大多数中国考生竞逐的独木桥。桥的另一端,可能是若隐若现的博雅塔和清华园,也可能是另一个桥头:每年选择复读再战的考生不在少数。

不出所料,“考试作弊”入刑后迎来首考、北京首用特警押运试卷、山东考生撕书场面震撼、毛坦厂中学再次迎来“万人送考”等新闻如期“霸屏”。这些似曾相识的头条,只是中国人高考情结的冰山一角。6月3日的《中国青年报》这样阐述:

“自1977年国家恢复高考制度以来,对普通中国人来说,再也没有一场考试比高考更能影响命运的了。对上世纪七八十年代的高考生而言,能否考上大学与将来'穿草鞋'还是'穿皮鞋'画等号;至于上世纪90年代的高考生,在市场大潮冲击下,高考对个人命运的影响更加多元化,伴随的是大学收费和自主择业;如今,高考已经从能否上大学的竞争变成能否考上名校的竞争,与此同时,越来越多的高中毕业生选择了出国留学。高考见证着社会变迁,也在一代代人心里留下难以磨灭的记忆。”

而在《京华时报》特约评论员刘志权的眼中,高考是一场“年轻人的成人礼”。

“一方面,并不是跨过了高考的门槛,便获得了‘成功’派对的入场券。因为迷失航向,或者因为失去前进的动力,他们可能在人生的风浪中倾覆;另一方面,许多折戟于这一门槛的孩子,没有气馁,他们另辟蹊径,收获了事业,实现了理想,哪怕是在最平凡的岗位上,也做出了成绩,成为了同事、爱人、孩子心中的标杆,诠释了幸福的真谛。”

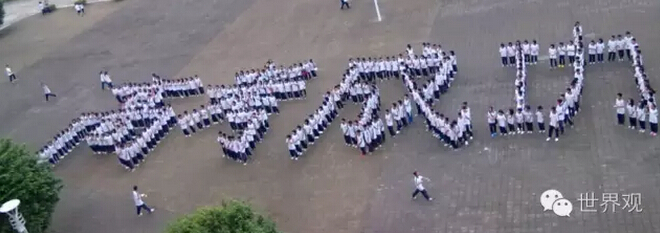

6月2日,山东日照实验高中高三学生正在紧张备战高考。

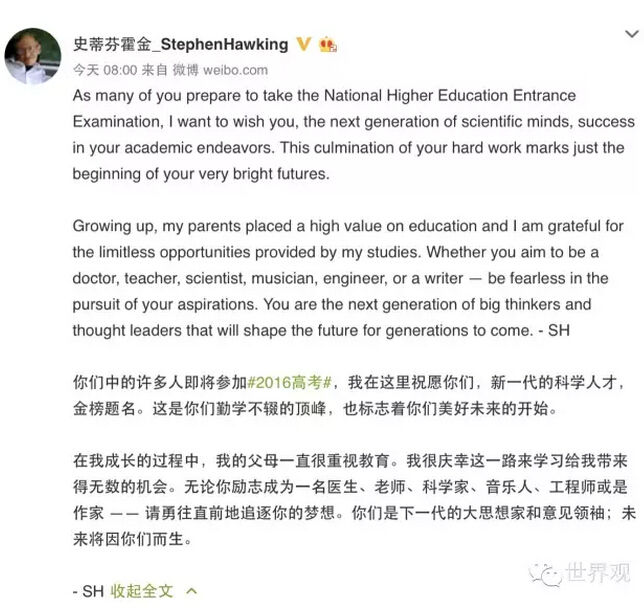

连霍金教授也罕见地为中国考生奉上一碗热腾腾的“鸡汤”。

对即将步入考场的考生们而言,这样的“小确幸”他们无福消受。除了近日集体撕书的山东考生们,毛坦厂中学的领导们也不能苟同。他们更愿意另辟蹊径,将动员工作具体到每一个细节。

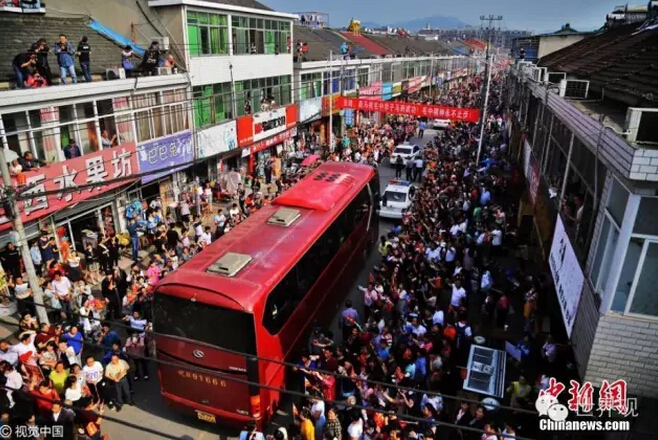

与同是以“高压治学”著称的河北衡水二中和湖北黄冈中学相比,安徽“毛中”算是有些另类的新晋网红。当然了,这所大别山深处的普通高中和毛毯没有一毛钱关系,师资和升学率也不过尔尔,不过一年一度的“万人送考”成就了它的意外走红。

6月5日上午8时08分整,六安市毛坦厂中学校门外,万余名家长与居民夹道欢送今年的高考考生们奔赴“前线”。

车队的头辆车尾号是666,司机属马,寓意“马到成功”。早上七点半,学校广场播放了《好日子》《好运来》《旗开得胜》三首歌曲。

光明网在周一刊文《谁有资格指责毛坦厂中学》,表达了对该仪式的理解:

“如果因为政府部门在资源配置、教育投入,乃至招考改革上乏力,而导致一些学校背负‘应试教育’的骂名,对这些学校而言是很不公平的。超级中学的出现是优质教育资源相对紧缺的直接结果,这就涉及教育资源配置和教育投入。

我们没有资格去指责家长的选择,对他们来说,能考上一所名牌大学,毕业后找到一份好工作是当下他们最为看重的事情。我们也没有资格去指责类似毛坦厂中学这类办学模式,正是他们才带给了家长看到未来的希望。我们希望每一所学校都能照顾到每一个学生的身心发展,都能温暖每一颗亟待呵护的心灵,而不是像被关进集中营似的只是听命和服从。如果人们硬要指责这类学校,那么至少也应反思:到底是什么造成了它的出现?”

同样表示理解的还有当天的《新京报》社论,不过切口似乎正好相反:

“在全国知名中学的‘鄙视链’中,毛坦厂中学大概处在最底端。姑且不去高攀那些大城市以保送、留学为培养目标的名校,即使与同样以高压模式著称的衡水二中相比,毛坦厂中学都明显矮一大截。毛坦厂中学动辄号称百分之八九十的升本率相当一部分是三本,真正考入名校的少之又少。

毛坦厂模式是最能体现中国农村学生性格与命运的地方。在这里,那些学生会采取以时间换分数的低级战术,他们会自觉地为改变家庭命运而读书,而这一切超乎寻常的努力,最终可能只能换回一张三本录取通知书。与他们可能取得的成绩相比,那些誓言显得格外高调,而这才是整个故事中最令人心疼的地方。”

这份生在北京、却有着南方系血统的报纸向来切口锋利、一语中的,情怀总藏在刀后:

“你可以说,毛坦厂模式代表的,是种粗暴、原始、功利性极强的教育方式,可它也是底层社会自发演化出来的一种自我拯救。它或许经不起新式教育理念的推敲,对农村家庭却有惊人的说服力。当我们思考教育改革、高考改革等宏大话题的时候,必须考虑毛坦厂中学所代表的人群,而不能将他们当成‘落后事物’抛弃;也必须直面阶层流动存在淤塞的现实,而不是架空现实地谈‘理想’。”

5月17日,江苏连云港某中学,学校的墙上挂出“要成功,先发疯”的高考标语。

《北京青年报》评论员张天蔚则发现了“毛坦厂现象”的核心悖论,以及一线希望:

“一方面是对一考定终身式的应试教育的激烈批判,另一方面则是对卷面考试之外的任何尝试持强烈的怀疑,诸如自主招生、综合素质考察等录取方式改革,都因为可能破坏公平原则而受到质疑,甚至被废止。公平,已经成为衡量教育现状的关键指标,及教育改革最核心的诉求。而围绕高考而普遍存在的‘公平焦虑’,则证明公众对教育现状并不满意,对改革前景的期待也并不乐观。”

“随着我国人口趋势的变化,加上海外留学等途径的分流,自2008年报名考生人数达到峰值,随后连年呈下降趋势并基本稳定,高考竞争的激烈程度大为缓解。这样的缓解虽然不能直接改变公众的公平焦虑,却为中国的教育体制和高考制度改革,提供了难得的‘窗口期’”

凤凰网表示“不能理解”,并站在教育公平和“中国梦”的高度连发数问:

“从恢复高考开始,为什么几十年过去,高考仍然同时兼具‘中国梦’以及‘噩梦’两种模式?恢复高考或许曾经是一个国家可以自豪的拔乱反正,但许多年之后的今天,高考本身的积极与进步到底还有多少?从国家教育层面的高考改革也喊了多年了,但为什么直到现在,高考仍成为考生及家长可以抓住的惟一稻草?而那曾被无数次宣扬的素质教育、职业教育,为什么总是一再在高考面前,显然苍白无力?”

别急,还没完:

“每遇高考话题,总有一种声音劝慰我们,高考是迄今为止中国为数不多的相对公平的制度。这种说法让人疑惑的在于,如果说是公平,为什么总有一些人比另一些人更公平?一些地方存在的教育资源失衡的现实不去说它,单论地区间高招名额分配差距的现象,就以足深昧这所谓的‘公平’。”

这些问题固然复杂而深刻,但答案不能在风中飘荡,这是势在必行的教育改革必须要回答的。同处东亚文化圈的日本和韩国,高考的紧张气氛与中国相比有过之而无不及,基础教育和人才培养同样亟待革新。考试作为选拔机制的一部分,其本身无可厚非,破局点仍在于保证教育资源的相对公平和多元,以及消除学历歧视。

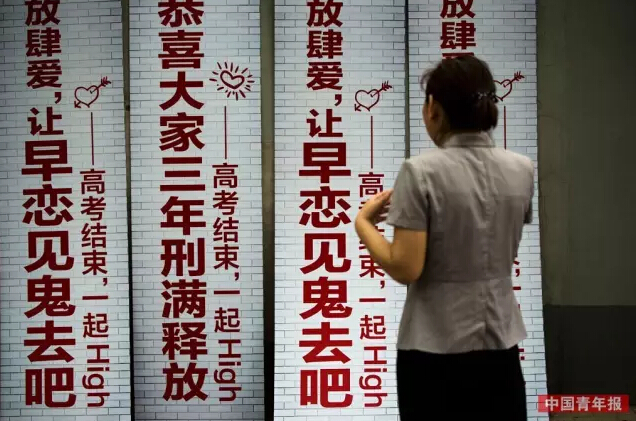

2015年6月8日下午,北京理工大学附中考点外立起了竖幅字报庆祝高考结束。

最后预祝各位考生一切顺利,旗开得胜,金榜题名!

图片来源于网络

长按二维码,关注“世界观”

微信ID:world_insight