看官,您还记得白云路的毒跑道吗?

至少新华社还记得。6月13日,就在美国奥兰多枪击案刷屏,毒跑道事件即将淡出视线之时,新华网重磅推出一条《痛定思痛:五问校园“毒跑道”》,瞬间火遍朋友圈。

这篇特稿连发五问,层层揭露材料有毒、国内标准低、施工方偷工减料、验收形同虚设等问题,将毒跑道制造商、监管机构、采购方、施工队、验收部门甚至国标制定者一网打尽。环环相扣,步步紧逼。

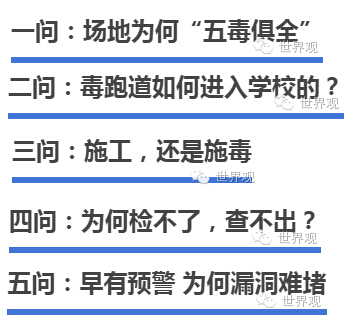

上次新华社这么写,还是跟菲律宾掰扯黄岩岛的事儿呢。看看他们都问了啥:

然而,即使新华社,也有无奈的地方,毕竟媒体不是权力机构,只能呼吁,不能直接问责。五问终了,一声长叹:

“有专家提出了更加折中和实际的建议,提倡应在学校体育场地建设中慎重选择铺设材料和施工企业……然而,十年前就在说的事情现在进展依然缓慢,加上各种监管不力,事态更加恶化。”

“炎热的夏天还没结束,关于毒跑道的风波、议论和追责并没有结束,也不应该结束!”

第二天的《济南日报》即全文刊登新华五问,并附评论:

“教育、住建、质监、环保等多个部门监管缺位。比如,北京第二实验小学白云路分校的跑道中标公司,其注册地址是假的,工程项目负责人的注册建造师执业证书张冠李戴。这样的公司是如何中标的?对于焦虑的家长来说,仅用国家没有统一的强制标准、九龙治水的窠臼、行业审批门槛降低等解释,难有说服力,更难有公信力。”

新华稿提到的一个问题是,一些毒跑道异味熏天,却依然检测为合格,这国标得有多低?《中国环境报》表示,这个他们专业:

“毒跑道事件发生后,有的学校会请专业机构进行检测,结果显示大多为合格。对此,专家表示,目前对于我国塑胶跑道的检测,只有产品质量的检测标准,而且侧重点为一些物理性能参数,而反映有机物释放的参数并未纳入检测标准。”

“这就是为什么学校给出的产品质量检测报告合格,但操场仍然有异味,学生身体仍然会出现一些疑似不良症状的原因所在。”

顺带解释,国标不仅是落后,更是缺失:

“目前,我国田径场地的国家标准主要执行的是《合成材料跑道面层》(GB/T14833-2011)标准。这一标准主要是为保护运动员身体和训练、比赛而设计的,对学校来说属于推荐标准。很多专家认为,这是造成学校毒跑道事件频发的主要原因之一。”

“标准广受诟病的另一个原因在于,其只是针对跑道本身,对于铺装后跑道上空空气质量并未做出规定。然而,塑胶跑道铺装后的有毒物质是以挥发形式传播出去的,必然对空气质量有影响。”

《中国产经新闻》更进一步,指出这是法律问题:

“可怕的是,企业使用有毒物质,却并未违法。更有甚者,有业内人士笑称,这是个‘靠良心和自觉支撑的行业’。因为塑胶跑道的国家标准并非强制标准,即使不达标也难以追责。而且,有塑胶跑道厂家负责人表示,这一行没有具体的检测验收和施工规范……国内的毒跑道问题并非简单的技术问题,而在于行业制度性监管的缺失。”

不知是不是受到媒体压力,14日凌晨,北京市教委就部分学校毒跑道再度回应:

“市教委相关负责人称,已按照市委、市政府的总体部署,立刻会同各相关部门着手制定中小学塑胶操场和跑道的建设和监测标准。在新标准出台之前,各校所有在建或待建操场均暂停施工。”

华龙网随即回应,光解决毒跑道的问题,远远不够:

“如果出现毒跑道就只解决毒跑道的问题,出现毒装修就只解决毒装修的问题,这样只能解决已经出现的或已经明确的风险,对那些尚未明确或暂未显现出来的青少年成长风险,则很难做到事先预防和管控。可以说,当前的工作方法依然是一种事后补救,难以有效,其结果很可能是头痛医头,治标不治本。”

“从毒奶粉为标志的食品安全事件,到以成人持刀冲入中小学危及校园安全为标志的暴力事件,再到以毒跑道为标志的青少年成长风险事件,无一例外地表明:青少年是风险社会的受冲击者,也有可能成为最大的受害者。”

《南方都市报》擅长调查报告。华东理工大学教授陈建定曾参与制定国标,他的一篇文章被南都重新扒了出来:

“2011年国家标准委最终颁布的田径场地相关标准中,删除了报批稿关于有机溶剂(VOC)的限量,而对苯类溶剂、TDI限量作了放宽调整。在一个过度宽松的标准下,趋利的企业争相用更低廉的价格去竞争,结果就是合法地使用 了可能有害的物质,最终逼迫整个行业走上低价并可能有害的道路。”

当天的社论把这提升到良心高度:

“毒跑道屡禁不止,拷问的不仅是企业的良心,更是国标的有效性。如果符合国标却并不能保证安全,就是在纵容整个社会合法互害。改变,从国家标准的重新设定开始,不只是标准本身的改进,而是整个标准制定过程的变革。”

果壳网则直接扒出国标,强行科普一番,我们的国标究竟缺陷在哪:

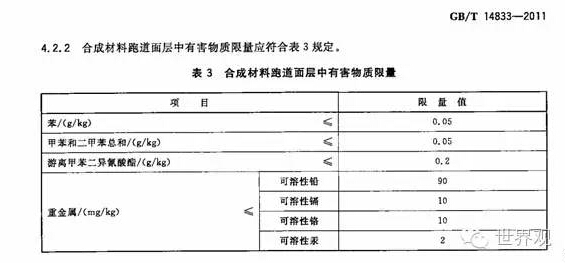

“我国对于跑道铺设只有一个国家标准,即GB/T14833-2011,其中对于跑道的力学性能做出了详细规范,但对于跑道面有毒有害物的控制标准,仅有一个表格如下。”

“这个标准中只规定了面层中有害物质的限量,至于这样的产品在日光暴晒之下产生的有毒物浓度有多少,其实无法推算。所以,没有对这一方面的执行标准,就可能出现一个情况:同样都是‘合格’的跑道,有的可能很快就把毒气散完了,有的则会持续释放,而有的可能只是残留却不会释放。”

未来网采访中南财经政法大学乔新生,指出国标缺陷是在帮伪劣生产者逃避责任:

“按照《中华人民共和国产品质量法》的规定,如果产品有国家标准或者行业标准,符合国家标准和行业标准的产品视为没有缺陷。如果产品存在缺陷,应当由生产者承担举证责任,如果上述事件中的生产者不能证明塑胶跑道没有问题,他就应该承担责任。”

“如果政府检测部门越俎代庖去证明产品是否合格,生产者很可能会逃脱自己的责任。”

怎么都在说国标?《长江日报》认为,不能啥都让国标背锅:

“质量安全标准自然是一个问题,但并不是什么都怪标准低,比如中国婴幼儿奶粉现行标准据说是世界上最严格的标准之一,我们的食品添加剂安全标准全球最严,但食品安全问题也突出。最严格的标准也不等于产品就安全了,原因在于,市场生产经常与标准脱节。”

“铺设塑胶跑道,一般由监理公司实施现场监督,竣工后有竣工验收。但往往监理人员缺乏相关知识,更不要说红包收买。所谓监理、验收基本上都是和稀泥,有等于无。不是说终身负责么,现在负责的时候到了。”

真的有官员会对此负责吗?只能期望吧。最后,摘一段新华的评论,关于情绪稳定的:

“在针对毒跑道的调查中,新华社记者又听到了熟悉的、可悲又可气的套路语言:目前家长情绪稳定。”

“这简直是滑天下之大稽。在面对往往是自己唯一一个孩子的健康问题时,在疑似毒跑道事件在全国层出不穷时,家长们怎么可能情绪稳定?至少在新华社记者的调查中,没有一位家长表示对此无动于衷。”

“套路语言,往往就是懒政的表现;而这种表现,往往代表着管理能力的缺失,代表着一种不作为。”

小观不知道说啥好了。该说的,我们作为媒体都说了,他们会改吗?

图片来源于网络

长按二维码,关注“世界观”

微信ID:world_insight