习近平曾经说过:“在土地问题上要长期从紧过日子”,习近平还曾说过:“像保护大熊猫一样保护耕地”。人多地少是我国的基本国情之一,土地、耕地保护的怎样,关系到十几亿人的吃饭大事。这件大事,习近平一直记挂在心。在我国第27个全国土地日到来之际,我们一起回顾,这些年,习近平关于土地保护的几个故事。

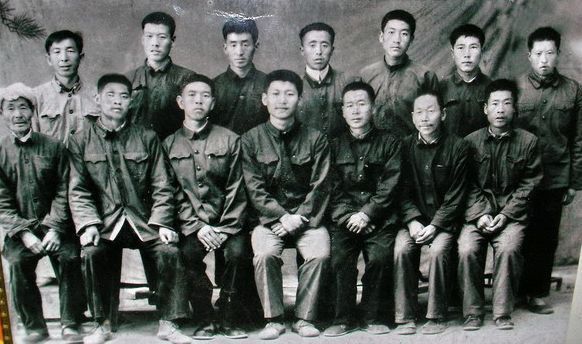

1975年在送习近平上大学时,梁家河村民和习近平的合影(前排中为习近平)。

在陕西 | 向山沟“要”耕地 “打”出村里最好土地

1969到1975年之间,习近平在陕西延安延川县文安驿公社梁家河大队插队。1974年,习近平被推举为大队党支部书记后,第一件事就是带领社员们在村里的沟口打了一个淤地坝。

梁家河村村民王宪平(小名:黑子)回忆起习近平带领村民打坝的场景,记忆犹新。王宪平回忆道:近平说,“黑子,你说咱梁家河为啥穷?为啥吃不饱饭?就是因为土地太少了。这里打上坝,增加这么大面积的水浇地,以后梁家河的子子孙孙都会受益。咱说啥也得干成这个事!”

习近平要带领村民们打坝的位置在正沟——也就是通往村里一条必经之路上,在雨季时这个地方就会汇聚整条山沟里所有的雨水,在下大雨的时候,这里的水势是最大的。所以淤地坝建在这个位置就面临着山洪高强度的冲击。因此,村民们担心夏天发洪水,淤地坝会被冲毁。

然而习近平早有对策,他对王宪平说,“这个我早就计划好了。河口的一侧给它拦住,淤地坝的另一侧给它好好加固,把自然河道的一部分再加深、清淤,形成一条大的泄洪沟。只要保证夏天水量最大的时候,泄洪沟能承受得住,那淤地坝的安全就不成问题。咱们精心施工,保证质量,只要这个淤地坝搞好了,从这里一直延伸到咱们村的大片良田就出来了。”

在消除村民的顾虑后,习近平和村里人一起并肩战斗,大家的干劲非常足,打坝进展得很快。到最后关头,打坝遇到了排洪沟的规格问题。习近平跑到县上,找水利部门来现场考察,把排洪的相关数据都严格计算好,按标准施工,把排洪沟的两侧用石头牢靠地砌好。

这个淤地坝建好以后,确实很坚固,夏季的洪水能够顺利地从泄洪沟流走。一到雨季,习近平就非常注意维修和防护,严格督促汛期的排洪管理,坝顶的大片土地,一直在生产粮食。

“现在我们看到的这个淤地坝跟七十年代的样子完全一致。坝顶的土地,是我们梁家河村最好、最平整,也是最便于灌溉的土地。”王宪平回忆。

1983年,时任河北正定县县委书记的习近平(前排居中),临时在大街上摆桌子听取老百姓意见。

在河北 | “唤醒”荒滩 提高土地利用率

人们还清楚地记得,那是1982年4月初的一个上午,一辆绿色吉普车开进了县委大院,从车上跳下一位高大魁梧的小伙儿,身着褪色军服,背着简单行囊,住进了一间简陋的办公室。他就是习近平,刚到任时任河北省正定县委副书记。

习近平通过调研很快发现,这个全国闻名的高产县竟有不少农民连温饱都不能保证。由于长期的思想和体制束缚,正定仍在单一经营的死胡同里兜圈子:片面追求粮食高产,踩棉花,挤油料,压瓜果,砍副业。粮食亩产超千斤,但经常是交完征购粮,剩下的就不够自己吃了。

“吃饭问题是解决正定问题的当务之急”,习近平认为,高征购造成了正定农业结构比例失调,必须及时纠正。

习近平提出,正定的农业发展必须处理好粮食作物和经济作物的关系,适当压缩粮田面积,提高土地利用率,多种植经济作物,大力发展棉花、蔬菜、瓜果、花卉、食用菌等市场需要的经济作物。1983年,棉花种植面积达到17万亩。

而要解决正定人多地少的矛盾,必须向荒滩进军。正定地处冀西三大沙荒(木道沟、老滋河、神道滩)所在地,沙荒面积大,长期无人耕种,改造潜力大。习近平提出,要发展好林业,利用好荒滩。县里研究制定了《关于放宽发展林业的决定》,在东里双公社开展试点,把河滩地经营权下放到户,且30年不变。

种植有自主权,什么卖钱种什么,大大激发了农民改造河滩地的热情。大家在沙滩里打井,修垄沟,种果树、花生、小杂粮,使沉睡了多年的荒滩空前热闹,冬闲变成了冬忙,经济效益大增,人均收入增加了一倍。

1984年6月17日,《人民日报》发表了《正定翻身记》,肯定正定所作的尝试,赞扬正定经济走出了死胡同,做到了利城富乡:既为城市服务,又“掏城市腰包”,在服务中发展自己。

2001年10月,时任福建省省长习近平到长汀县调研水土流失治理工作,在河田世纪生态园为他捐种的香樟树培土浇水。

在福建 | 捐种一棵香樟树 水土流失治理要锲而不舍

1999年11月27日,时任福建省委副书记、代省长的习近平在龙岩考察棉花滩电站、梅坎铁路、漳龙高速公路等省重点项目过程中,专程安排到长汀调研水土流失治理工作。

项公亭是河田人民在项南(项南:曾任福建省委书记,十分重视长汀水土保持工作,曾写下了《水土保持三字经》)逝世后,为感念他对长汀水土流失治理作出的不朽贡献而集资修建的。亭前,习近平久久伫立,看到亭子四周板栗成林,近处治理后的山头树木临冬不凋、绿意长葆,脸上露出欣慰的笑容,他对长汀人民锲而不舍的治理精神深表赞许。

但是,当习近平看到远处连绵起伏、依旧红土裸露的山头时,神情转而变得十分凝重。时任长汀县委负责人向他介绍了过去十多年水土流失治理工作取得的成绩,并提出长汀是经济欠发达县,仅靠自身的力量难以完成这项任务,希望省里给予更大扶持。

习近平听后说:“长汀水土流失治理工作在项南老书记的关怀下,取得了很大成绩。但革命尚未成功,同志仍需努力,要锲而不舍、统筹规划,用8到10年时间,争取国家、省、市支持,完成国土整治,造福百姓。”他要求长汀县尽快起草一份详细材料,报送省政府。

当年2月,“开展以长汀严重水土流失区为重点的水土流失综合治理”被列为全省15件为民办实事项目之一,确定每年由省级有关部门扶持1000万元资金。

长汀大规模治山治水的大幕,就此拉开。

此后连续10年,长汀水土流失治理都列入福建省为民办实事项目。

2000年5月29日,习近平得知长汀正在建设生态园,专程托人送去1000元,捐种一棵香樟树。

2001年10月13日,习近平再次到长汀调研水土流失治理工作。来到河田世纪生态园,看到在园区一侧,2000年春他捐种的香樟树已长得枝繁叶茂、郁郁葱葱,他十分高兴地为香樟树培土、浇水。

2004年6月10日,长汀人民给已调往浙江工作的习近平捎去一篮杨梅,请老省长品尝,这杨梅正是产自昔日的水土流失区。他们在信里说道:“衷心感谢您把治理我县水土流失区的问题,作为当年福建省为民办实事的一大项目,倾力支持,终见成效。如今,该地区水清了,山绿了,果实挂满枝头,长汀人民经常惦念您。欢迎您今后有机会再到长汀老区来指导。”

第一个8年过去了,至2009年,长汀县累计治理水土流失面积107万亩。如今,长汀的水土流失治理之路,还在继续。

2006年8月29日,习近平在台州市椒江区大陈岛调研。

在浙江 | 《之江新语》话土地 大力促进土地集约利用

2003年2月至2007年3月,时任浙江省委书记、省人大常委会主任的习近平,曾在浙江日报“之江新语”专栏发表短论二百三十二篇。这些短论思想性、针对性、时效性强,语言简洁明快,观点敏锐清晰,形式生动活泼,讲道理浅显易懂,不空发议论,文风朴实,或赞美表彰,弘扬正气;或批评鞭挞,斥责歪风;或分析道理,揭示规律。

2004年12月3日,习近平撰文分析土地问题。他写道:

土地要素制约是我省一个硬制约,不管宏观调控力度强弱与否,都可以很明确地讲,过去那种放开手脚用地的日子已经一去不复返了。对此,不要抱任何幻想,不要以为“躲得了初一,十五就好过了”,要长期从紧过日子。因为事实明摆着,我们浙江就这么一点地。

我们的干部在工作中允许犯错误,但绝不能犯不可挽回的错误。在土地问题上犯错误,就会犯下不可挽回的错误——对这一点,各级干部认识上要十分明确。

国家将推行符合我国国情、严格科学有效的土地管理制度。推行这个新制度后,用地问题一者解禁,二者严管。在这样的情况下,我们必须首先盘活土地存量,严格控制用地增量,通过控制增量来逼存量,大力促进土地集约利用。(选自浙江人民出版社出版的习近平著《之江新语》)

党的十八大以来,习近平依然高度重视土地保护工作,他多次在会议讲话、考察中谈到土地保护。

土地流转要尊重农民意愿

要好好研究农村土地所有权、承包权、经营权三者之间的关系,土地流转要尊重农民意愿、保障基本农田和粮食安全,要有利于增加农民收入。

——习近平在湖北调研(2013年7月21日至23日)

像保护大熊猫一样保护耕地

耕地是我国最为宝贵的资源。我国人多地少的基本国情,决定了我们必须把关系十几亿人吃饭大事的耕地保护好,绝不能有闪失。要实行最严格的耕地保护制度,依法依规做好耕地占补平衡,规范有序推进农村土地流转,像保护大熊猫一样保护耕地。

——习近平就做好耕地保护和农村土地流转工作作出重要指示(2015年5月26日)

不能把耕地改少了

不管怎么改,都不能把农村土地集体所有制改垮了,不能把耕地改少了,不能把粮食生产能力改弱了,不能把农民利益损害了。

——习近平在安徽凤阳县小岗村主持召开农村改革座谈会并发表重要讲话(2016年4月25日)