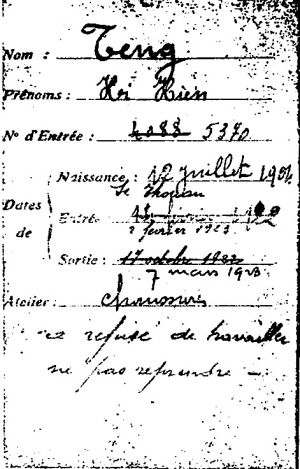

邓小平在哈金森橡胶工厂打工时的档案卡。(资料图)

“勤工俭学”这个出国留洋的初衷,在现实面前被抛得越来越远。工作劳动强度大、工资低,但他不得不打工,维持自己的生活,一干就是4年多。

在法期间,邓小平结实了王若飞、郑超麟等革命青年,开始阅读一些进步书籍。年轻的邓小平体验到生活的艰辛,也了解到工人所受的残酷剥削,他与一批进步的中国留学生在俄国十月社会主义革命影响下,先后接受了马克思主义,从而走上了革命道路。

1922年,邓小平加入旅欧中国少年共产党,成为旅欧少共最早的也是最年轻的成员之一。1922年8月,邓小平加入《少年》月刊,负责编辑出版工作。他的字既工整又美观,印刷清晰,大家不约而同将“油印博士”美誉戴在了邓小平的头上。

陈毅:由民主主义者向马克思主义者转变

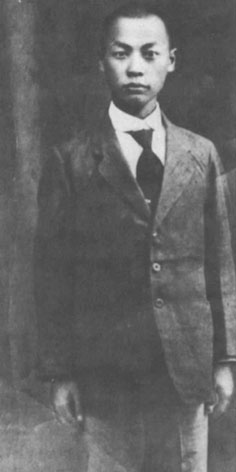

陈毅赴法勤工俭学前在上海的留影。(资料图)

1919年4月,经过考试,陈毅兄弟俩双双考入前30名,取得四川省政府旅费津贴400元官费赴法的资格。6月初,陈毅等60名赴法勤工俭学学生从成都出发远赴法国。

1920年春,陈毅兄弟俩进入“法国200家族”之一的施奈德公司设在巴黎郊区的一个炮厂当杂工。做工的生活异常艰辛,陈毅兄弟俩住在离炮厂不远的出租房里,自己做饭,主食依然是大面包,偶尔也买点大米煮成软饭,没有菜就拌上酱油吃。

做工之余,陈毅广泛开展了社会调查,了解一般法国平民的基本情况。通过调查研究,陈毅逐步明白了资本主义的本质。他由此看清了资本主义社会的黑暗,陈毅开始由一个民主主义者逐渐向马克思主义者转变。

蔡和森:领导学生运动被遣送回国

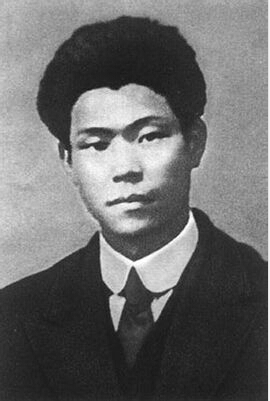

青年蔡和森。(资料图)

蔡和森是与向警予、周恩来、赵世炎、邓小平、李富春等一起筹建中国共产党早期旅欧组织的创始人之一,也是第一个在给毛泽东的信中提出“正式成立一个中国共产党”的人。

1920年,蔡和森进入法国蒙达尼男子中学学习。在法国期间,蔡和森研读马克思主义著作,认真研究俄国十月革命的经验,成为坚定的马克思主义者。

1921年,北洋政府驻法公使馆和法国当局借招收一部分勤工俭学学生入学的名义,抽欧洲各国募捐的一笔巨款创办了“里昂中法大学”。但到开学时,校方却只招收国内的富家子弟,激起了留法勤工俭学学生的义愤。

蔡和森等人发起了一场“进占里昂中法大学”的斗争,率领100多名学生冲进里昂中法大学。最终,蔡和森等104名学生被拘捕,他本人也因领导学生斗争被遣送回国。